◆ 新薬情報 index

2021年9月製造販売承認

(印刷用画面へ)■サイバインコ錠50mg,100mg,20… ■エフメノカプセル100mg ■モイゼルト軟膏0.3%、1% ■ゼビュディ点滴静注液500mg

■ エフメノカプセル100mg

|

|

| 1. 承認概要 | ||

| 新投与経路 2021年9月 / 2021年11月 発売 | ||

| 2. 薬効分類名 | ||

| 天然型黄体ホルモン製剤 | ||

| 3. 一般的名称 | ||

| プロゲステロン | ||

| 4. 適応症 | ||

| 更年期障害及び卵巣欠落症状に対する卵胞ホルモン剤投与時の子宮内膜増殖症の発症抑制 | ||

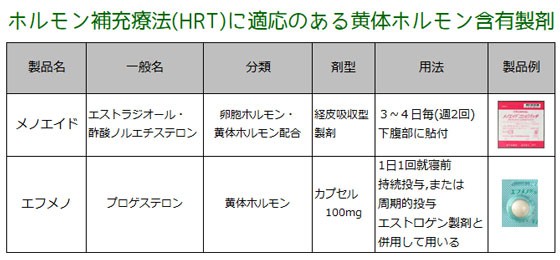

| 5. 類薬との比較 | ||

| ||

| 6. 特徴 | ||

| 【特徴】 本剤は、更年期障害および卵巣欠落症状のホルモン補充療法(HRT)に使用される卵胞ホルモン剤による子宮内膜増殖症の発症を抑制することが期待されています。 【承認状況】 1980年にフランスで承認されて以降、世界100ヵ国以上で承認・販売されています(2021年6月現在)。 【作用機序】 本剤は、子宮内膜上皮細胞に発現するプロゲステロン受容体に結合してエストロゲン受容体の遺伝子発現を抑制すること、及び子宮内膜間質細胞に発現するプロゲステロン受容体に結合して線維芽細胞増殖関連因子の産生を抑制することにより、エストロゲン受容体が制御する細胞増殖関連因子の産生を抑制し、卵胞ホルモンによる子宮内膜上皮細胞の増殖を抑制すると考えられます。 【用法・用量】 卵胞ホルモン剤との併用において、以下のいずれかを選択します。 ・持続的投与法:卵胞ホルモン剤の投与開始日からプロゲステロンとして100mgを1日1回就寝前に経口投与。 ・周期的投与法:卵胞ホルモン剤の投与開始日を1日目として、卵胞ホルモン剤の投与15~28日目までプロゲステロンとして200mgを1日1回就寝前に経口投与。これを1周期とし、以後この周期を繰り返す。 【副作用】 国内第III相試験において報告された主な副作用は、不正子宮出血117例(33.5%)、乳房不快感16例(4.6%)、頭痛11例(3.2%)、下腹部痛、浮動性めまい各10例(2.9%)、腹部膨満、便秘各8例(2.3%)、腟分泌物7例(2.0%)などでした。 なお、重大な副作用として、血栓症(頻度不明)が報告されており、心筋梗塞、脳血管障害、動脈または静脈の血栓塞栓症(静脈血栓塞栓症または肺塞栓症)、血栓性静脈炎、網膜血栓症が現れることがあります。 | ||

| 7. 使用上の注意と服薬支援 | ||

| 【薬剤師への注意】 1.重度の肝機能障害のある患者さんには、体液貯留を引き起こすおそれがあるため、禁忌です。 2. 乳癌、生殖器癌の既往歴又は疑いがある患者さんには、症状が悪化するおそれがあるため、禁忌です。 3.本剤は食後投与では絶食下に比べてAUCとCmaxが上昇し、服用後1~3時間は一過性の傾眠・めまいを起こす可能性があるため、就寝前に服用します。 【患者さんへの指導例】 1.この薬は、更年期障害などに伴う症状を軽減する目的で投与される卵胞ホルモン剤とともに服用することで、卵胞ホルモン剤による子宮内膜への影響を軽減します。 2.ふくらはぎの痛み・腫れ、手足のしびれ、鋭い胸の痛み、突然の息切れなどの症状が現れた場合、血栓症を引き起こしている可能性があるので、直ちに医師・薬剤師に連絡してください。自己判断での中止や量の調節はしないでください。 3.眠気や浮動性めまいを引き起こすことがあるので、自動車などの危険を伴う機械の操作には注意してください。 4.突然服用を中止すると、不安や気分変化を引き起こす恐れがあります。 【ここがポイント!】 本剤は、更年期障害および卵巣欠落症状に対する卵胞ホルモン剤投与時の子宮内膜増殖症の発症抑制を目的とした天然型黄体ホルモン製剤です。経口投与では吸収されにくい天然型黄体ホルモンをマイクロナイズド化(微粒子化)することで吸収率を上げています。 ホルモン補充療法(HRT)は、エストロゲン欠乏に伴う更年期障害などの諸症状や疾患の予防・治療に有用です。しかし、エストロゲン製剤を単独投与すると、子宮内膜増殖作用により子宮内膜がんを発症する懸念が高まります。エストロゲン製剤に黄体ホルモン製剤を併用することで、子宮内膜がんの発症が抑制されるという報告を踏まえ、現在では子宮を有する患者にHRTを行う際には、黄体ホルモン製剤を併用することが一般的です。国際閉経学会などでは、天然型黄体ホルモンは乳がんリスクや血栓症リスクが低いことが示唆されています。しかし、わが国では子宮内膜増殖抑制に関する適応のある経口剤はなく、これまで適応外で合成黄体ホルモン製剤が使用されてきました。 このような背景から、日本産科婦人科学会および日本更年期医学会(現:日本女性医学学会)から開発の要望書が提出され、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」の評価に基づき、厚生労働省が製薬企業を募集し、開発されました。 用法としては、エストロゲン製剤と本剤を初めから併用する「持続的投与法」と、最初の2週間はエストロゲン製剤単独で、あとの2週間は本剤も併用する「周期的投与法」のいずれかを選択します。 副作用では、不正性器出血が高い頻度で報告されています。継続服用に伴い徐々に軽減していくので、服薬を中断しないように前もって説明する必要があります。重大な副作用としては、血栓症に注意が必要です。血栓症の初期症状について説明するほか、定期的に体を動かしてこまめに水分補給をするなどの生活上の工夫も伝えましょう。 | ||

| 8. 製造販売元など | ||

| 製造販売元:富士製薬工業株式会社 お問合せ先:富士製薬工業株式会社 富山工場 学術情報課 0120-956-792 |

(文責 下平秀夫) 2022年3月