◆ 新薬情報 index

2025年6月製造販売承認

(印刷用画面へ)■ベルスピティ錠2mg ■デュピクセント皮下注300mg ペン、皮…

■ ベルスピティ錠2mg

|

| 1. 承認概要 | ||

| 新有効成分 2025年6月 / 2025年9月 発売 | ||

| 2. 薬効分類名 | ||

| スフィンゴシン 1-リン酸受容体(S1P1,4,5)調節薬 | ||

| 3. 一般的名称 | ||

| エトラシモド L-アルギニン | ||

| 4. 適応症 | ||

| 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) 対象となる患者は、過去の治療において、他の薬物療法(5-ASA製剤、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤、JAK阻害薬など)による適切な治療を行っても、潰瘍性大腸炎の症状(下痢、腹痛、血便など)が残る方です。 | ||

| 5. 類薬との比較 | ||

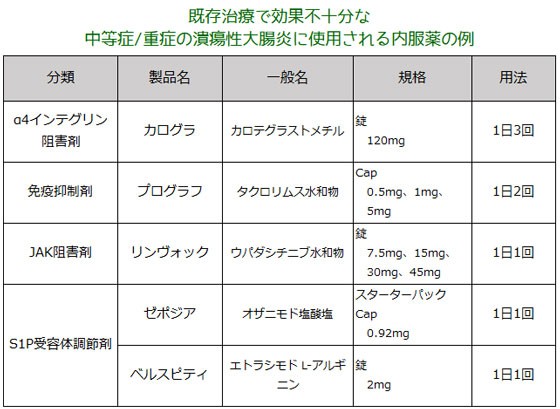

中等症から重症の潰瘍性大腸炎に対して使用できる内服薬として、類似の既存薬としてはS1P受容体調節薬の、ゼポジアカプセルスターターパック/ゼポジアカプセル(オザニモド塩酸塩)があります。 この他、リンヴォック錠(ウパダシチニブ水和物)、ジセレカ錠(フィルゴチニブマレイン酸塩)などのJAK阻害薬、カログラ錠(カロテグラストメチル)、プログラフCap(タクロリムス水和物)などがあります。 なお、S1P受容体調節薬としては、適応が異なりますが、多発性硬化症に対してメーゼント錠(シポニモド フマル酸)が2020年6月に承認、2020年9月から販売されています。 その他の潰瘍性大腸炎治療薬としては、5-アミノサリチル酸製剤(メサラジン、サラゾピリン)、ステロイド(プレドニゾロン、ブデソニド)、免疫調節薬(アザチオプリン、6-メルカプトプリン)、抗TNF-α抗体製剤(インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ)、抗α4β7インテグリン抗体製剤(ベドリズマブ)、抗IL-12/23p40モノクローナル抗体(ウステキヌマブ)などがあげられます。 | ||

| 6. 特徴 | ||

| 【特徴】 潰瘍性大腸炎に使用する2番目のS1P受容体調節薬です。中等症から重症の潰瘍性大腸炎の症状を落ち着かせる「寛解導入」と、症状が落ち着いた状態の「寛解維持」の両方に用いられ、排便回数、下痢、血便の減少や腹痛などの潰瘍性大腸炎の症状が落ち着き、その状態が維持されることが期待されます。 【背景】 潰瘍性大腸炎は、寛解と再燃を繰り返す慢性炎症性腸疾患であり、主な臨床症状は、持続性または反復性の粘血便や下痢などで、腹痛や発熱を伴うことも多いです。我が国では指定難病に指定されています。治療法としては、重症度等に応じて薬物療法、外科的治療等が選択されます。 下痢、血便、腹痛や発熱等を伴う活動期には、軽症から中等症では 5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤が用いられ、効果不十分例や重症例ではステロイド等が、ステロイド抵抗例ではタクロリムスや生物学的製剤、ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬、スフィンゴシン 1-リン酸(S1P)受容体調節薬等が寛解導入に使用されています。また寛解導入後の維持期には主に 5-ASA 製剤が用いられますが、ステロイド依存例ではアザチオプリン(AZA)等の免疫調節薬が、生物学的製剤等で寛解導入された症例では引き続き同一の薬剤等が用いられます。(本剤インタビューフォームより) 【承認状況】 2023 年 10 月に米国で承認されて以降、2025 年 4 月現在、カナダ、欧州連合(EU)、英国、マカオ、オーストラリア、シンガポール、スイス、イスラエル及び香港で承認されています。 【作用機序】 本剤は、5種類のスフィンゴシン1-リン酸(S1P)受容体サブタイプのうち、S1P1、S1P4、S1P5に対して選択的に活性を示すよう設計されたS1P受容体調節薬です。S1P1受容体に結合してリンパ球の移出を抑制し、血中のリンパ球数を減少させることで、潰瘍性大腸炎の炎症を抑える効果が期待されます。 【用法・用量】 通常、成人には 錠2mg1錠を1日1回経口投与します。 【副作用】 重大な副作用として、黄斑浮腫(0.1%)、感染症(0.9%)、進行性多巣性白質脳症(PML)(頻度不明)、リンパ球数減少(5.8%、28.0%)及びリンパ球減少症(7.8%、10.8%)を含むリンパ球減少、肝機能障害(0.7%)、徐脈性不整脈(徐脈:1.5%、房室ブロック:0.6%)、可逆性後白質脳症症候群(頻度不明)があらわれることがあります。 その他の副作用(1%以上)として、浮動性めまい、頭痛、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加が報告されています。

| ||

| 7. 使用上の注意と服薬支援 | ||

| 【患者さんへの指導例】 1.結腸の中で活性化しているリンパ球を減少させることにより、潰瘍性大腸炎の症状を改善します。 2.妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。 3.失神、浮動性めまい、息切れなどの症状があらわれた場合には受診してください。 4.この薬の漸増期間中は、心拍数低下、房室伝導の遅延があらわれる可能性が高いため、異常があらわれた場合には、すぐに受診してください。 5. 本剤を使用している間は生ワクチン〔麻疹、風疹、おたふく風邪、水痘、BCGなど〕の接種はできません。 6.この薬は、免疫反応を調整する物質の作用を抑えるので、感染症にかかりやすくなる場合があります。発熱、倦怠感などがあらわれた場合には、速やかに相談してください。 7.視野の中に見えない部分がある、物がゆがんで見える、視野の中心が暗くなる、色が見分けにくいなどの症状があらわれたらすぐに受診してください。 8.睡眠不足や過労に気を付けて、規則正しい生活を送ることが重要です。日常生活を必要以上に制限する必要はありませんが、翌日までに疲れを残さないようにしてください。 9.過労やストレスが再燃のきっかけになることもありますので、適度な安静と十分な睡眠を摂り、ストレスのない生活を送るようにしましょう。 10.バランスの良い食事を規則正しく摂取することが重要です。消化の良いものとして、低脂肪・低残渣〔繊維が少ない〕食が進められていますが、症状が落ち着いている寛解期はそれほど気にする必要はありません。カフェインや香辛料など刺激のある食品は過剰に摂らないほうがよいです。暴飲暴食は避けてください。 11.アルコールは腸管の粘膜に障害をおよぼす可能性が高く、症状を悪化に導くことがあります。 【ここがポイント】 ゼポジアがS1P受容体のサブタイプ1および5に選択的に作用するのに対し、同薬はサブタイプ1、4、5に選択性を示します。類薬のゼポジアと異なり、開始時に漸増投与が不要です。

| ||

| 8. 製造販売元など | ||

| 製造販売元:ファイザー株式会社 問い合わせ先: ファイザー株式会社 Pfizer Connect/メディカル・インフォメーション 〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7 TEL 0120-664-467 添付文書: ベルスピティ錠2mg RMP患者向け資材 |

(文責 下平秀夫) 2025年9月